Harcèlement

d’Ambiance ?

Le harcèlement d’ambiance, vous connaissez ?

Depuis plusieurs années, l’arsenal juridique visant à combattre toute forme de discrimination en entreprise se renforce, notamment en ce qui concerne le harcèlement, qu’il soit d’ordre sexuel ou moral.

La dernière avancée en le domaine est la reconnaissance d’une forme de persécution particulièrement insidieuse et difficile à combattre, qualifiée de harcèlement environnemental ou d’ambiance par une décision de la Cour d’Appel d’Orléans, puis de harcèlement d’ambiance par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris. Elle est caractérisée par un climat de travail pollué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui peuvent constituer une forme de harcèlement, même si aucun salarié n’est directement ciblé.

Ces jurisprudences s’inscrivent dans le droit fil de l’évolution du droit en matière de harcèlement sexuel.

En 2008, l’article L. 1153-1 du Code du travail punissait les « agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ». En 2012, ce même article étendait la notion de harcèlement sexuel aux « propos ou comportements à connotation sexuelle répétés » et à « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ». En 2018, l’article L. 222-33 étend le harcèlement sexuel au fait « d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ». En 2022, un nouvel amendement de l’article L. 1153-1 précise que la répétition est constituée même quand ces comportements émanent de plusieurs personnes et « alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ».

En décembre 2022, une Décision de la Défenseure des droits a rappelé que la directive n°2006/54/CE du 5 juillet 2006 fait du harcèlement une discrimination à part entière, notamment quand il a pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne. En conséquence, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a modifié l’article L. 1154-1 qui dispose maintenant que la charge de la preuve ne repose plus sur la victime du harcèlement mais sur son auteur. C’est donc désormais à l’agresseur présumé de prouver que ses agissements ne constituent pas un harcèlement.

Cette dernière disposition est particulièrement importante tant il est difficile de prouver les faits de harcèlement. Les éléments sont rarement écrits, souvent très équivoques et sont généralement constitués par une succession d’humiliations diverses pour lesquelles on a du mal à trouver des personnes prêtes à témoigner.

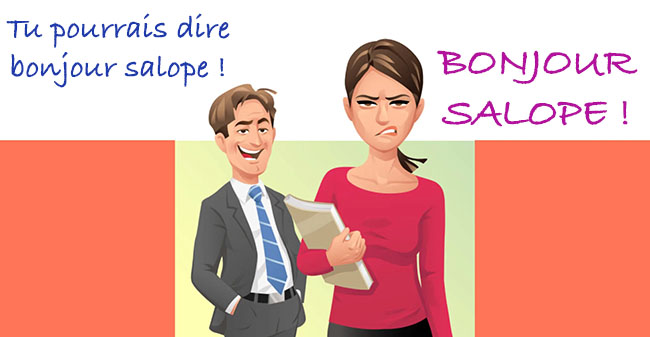

Le 26 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris a confirmé que « l’existence de propos sexistes et d’agissements à caractère sexiste et sexuel » caractérisent un « harcèlement d’ambiance à l’égard des femmes ». Le fait que la victime n’était pas directement visée par ces propos à teneur sexuelle et sexiste n’excuse en rien cette situation dans la mesure où cette ambiance de travail a créé un « environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant » à son encontre. Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans qui retient que « le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et les blagues obscènes ou vulgaires ».

La Cour d’Appel de Paris motive sa décision en se référant à la lutte contre les agissements sexistes dans le cadre du droit du travail (Article L1142-2-1), ainsi qu’au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008). Cette notion de harcèlement d’ambiance fait peser sur l’employeur toute la responsabilité en application de son obligation d’assurer « la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (Article L. 4121-1 et L. 4121-2). C’est donc bien l’entreprise qui est finalement condamnée par la Cour d’Appel pour les préjudices subis par une collaboratrice soumise à l’ambiance sexiste qui règne dans l’open-space, aux images inappropriées visibles sur les écrans, aux propos graveleux, bruitages dégradants et blagues obscènes imposées à l’ensemble de l’équipe.

Bien que les victimes ne soient pas spécifiquement visées par les « plaisanteries » répétées, le climat délétère qui règne au sein de l’entreprise (que l’employeur qualifie d’ambiance conviviale dans l’affaire jugée par la Cour d’Appel d’Orléans) porte atteinte à leur dignité et crée « un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant ». Il en résulte une dégradation des conditions de travail qui nuit à leur état de santé.

Dans les deux affaires, c’est bien le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures prévues par le code du travail pour prévenir et faire cesser ces agissements qui sont mis en avant par les victimes et sanctionnées par la loi. Il s’agit notamment des actions de prévention, de formation et d’information (article L. 4121-1), mais aussi du devoir de l’employeur d’évaluer les risques et de les combattre à la source, de planifier la prévention en tenant compte des risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes et de prendre les mesures de protection appropriées (article L. 4121-2), il s’agit enfin de mettre un terme aux faits de harcèlement sexuel et de les sanctionner (article L. 1153-5).

Avec ces nouvelles jurisprudences, il semble que le « contexte de grande familiarité » (Soc. 23 nov. 1993, n° 92-42.072) ou les « relations de familiarité réciproques avec la personne qui s'en plaignait » (Cass., soc., 10 juillet 2013, n° 12-11.787) évoqués dans le passé pour écarter la qualification de harcèlement sexuel, ne puisse plus constituer un argument de défense recevable de la part des employeurs. Bien au contraire, la Cour d’Appel de Paris constate que l'enquête interne diligentée par la société mise en cause « présentait des carences et manquait de rigueur dans la méthodologie ».

Il est donc conseillé à l’entreprise d’organiser des sessions de formation à destination de toutes les équipes, et plus particulièrement des équipes d’encadrement, pour veiller à éviter que les situations de harcèlement d’ambiance ne puissent voir le jour. L’arsenal législatif est d’ores et déjà suffisant pour prévenir ces dérives.

Le harcèlement d’ambiance constitue, en soi, une violence avérée et facilite la survenance d’autres violences telles que les agressions physiques, sexuelles ou les viols. C’est ce qu’on appelle le continuum des violences. Ce sont des délits contre lesquels nous devons nous mobiliser.